時間〈とき〉ラボ運営事務局 さん

「情熱は人を動かす」と話す堀木エリ子さん。まったくの素人から手漉き和紙の世界へ飛び込み、今では和紙のインテリアアートの企画・制作から現場施工までを手がけ、世界を舞台に活躍する。人を惹きつけるそのことばや行動力は、壁にぶつかるたびに原点に戻りつつ、顧客の要望に沿って真実を見極めようとする、探究心と、徹底した利他の精神から生まれたものだった。

堀木 エリ子(ほりき・えりこ)

株式会社堀木エリ子&アソシエイツ 代表取締役 1962年、京都府生まれ。1987年、呉服問屋の事業部として和紙ブランドSHIMUSを設立。2000年、株式会社堀木エリ子&アソシエイツを設立。現在に至る。

聞き手:日本能率協会マネジメントセンター 代表取締役会長 長谷川隆

ディスコでスカウト、手漉き和紙の世界へ

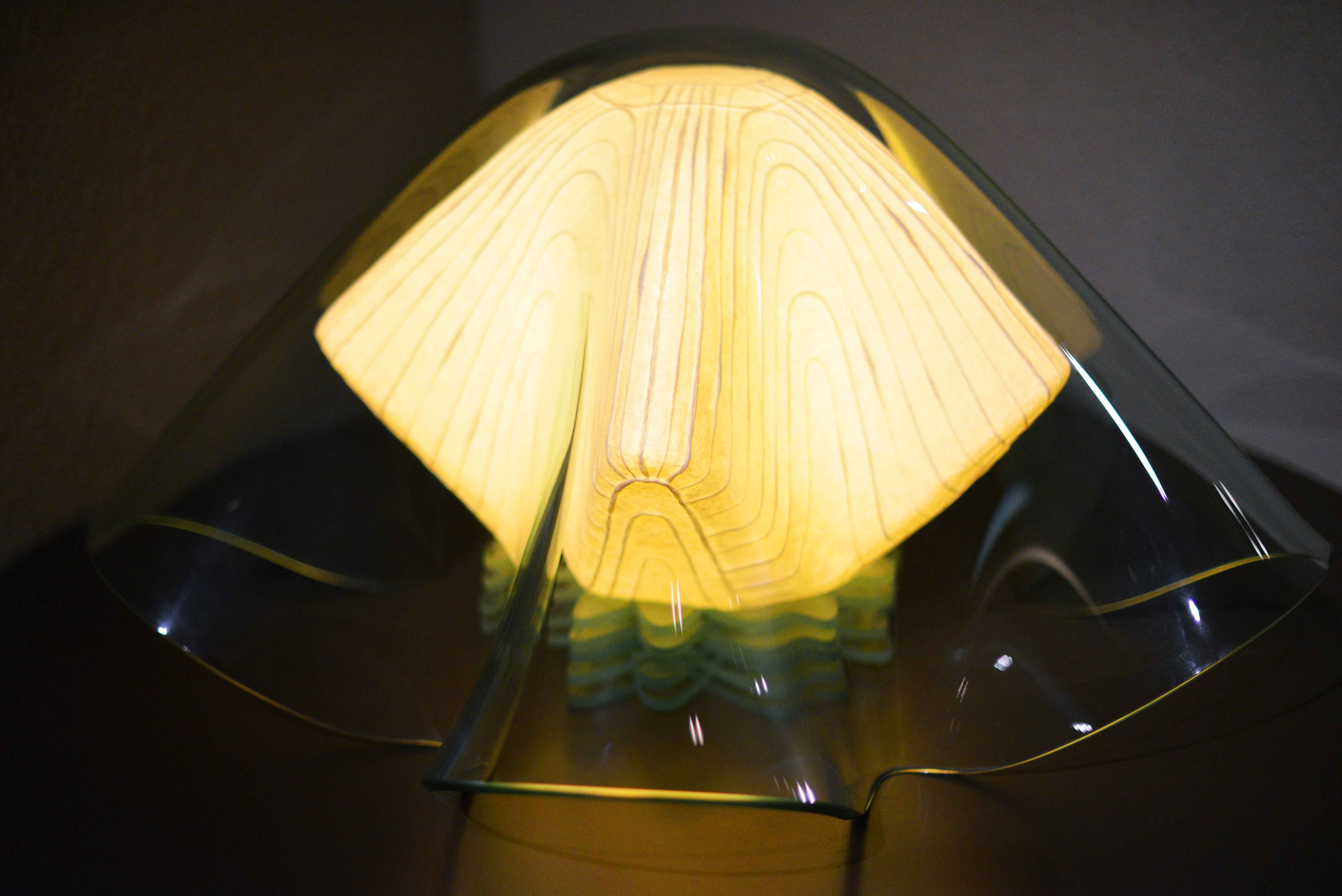

長谷川:私は故郷が新潟の会津寄りなんですが、1年ほど前に帰省したときに、立体和紙の手法で堀木さんがライトオブジェを制作された展示会館「奥阿賀ふるさと館」を初めて訪れ、堀木さんの作品を拝見しました。

堀 木:奥阿賀の公共施設ですね。あの辺りは、まるでスイスのような、驚くほど素晴らしい景色です。手がけたのは1994年、もうずいぶん前ですね。まだ私が可愛らしかったころ(笑)。初期の代表作です。まるで美術館のようにつくってくださって。

長谷川:とても感動しました。インタビューの予定が決まってから、スマホで撮影した写真を見返して、ああそういえばと。和紙の世界には、どのような経緯で入られたんですか。

堀 木:「ご縁」のひと言ですね。高校卒業後すぐ、銀行で窓口業務を4年間担当しました。高校時代は真面目だったものですから、社会に出て弾けまして、ディスコへ毎週末通いました(笑)。そこで出会った、あるおじいちゃんに「銀行員なら、事務や経理は得意でしょ。息子が京都で会社を興すから手伝ってほしい」と言われて。

長谷川:スカウトされたんですね。

堀 木:その転職した会社が、手漉き和紙の商品開発をしていたんです。社員4人の小さな会社でした。でも仕事は事務経理ですから、今のようにデザインして、ものづくりをして、という立場ではありませんでした。

長谷川:ではディスコに行っていなければ、この道には。

堀 木:入っていないですね。

長谷川:小さいころから絵をかいたり物をつくったりするのはお好きだったんですか。

堀 木:まったくそんなことはなかったですね。5歳でピアノを始めて、高校時代は陸上競技に取り組み、音楽とスポーツは経験しましたが、美術やものづくりは一切無縁でした。好奇心旺盛でしたから、いろんな興味はありましたが、自分でものを作るという状況にはありませんでした。

長谷川:転職されて初めて和紙に出会ったのですね。そこで興味がわいてきた?

堀 木:実は、特に和紙に興味があったわけではないのですが、たまたま、社内のデザイナー達が、越前和紙の工房へ行って、和紙を漉くというので、一緒に連れていってもらいました。冬のすごく寒い時期で、工房の中は小さな窓から太陽光が差し込むだけで、外よりも寒く感じるくらい。そして、足元には冷たい水が流れていました。職人さんは、痛いと感じるほどの冷たい水に手を浸して作業をするので、腕を紫色に腫らしながら、黙々と作業していたんです。そのときに、こんな過酷な労働条件で、黙々とものづくりに向かう営みが1300年間も脈々と続けられてきたことに衝撃を受けたんです。すごく尊い世界だなと。

長谷川:本物の和紙との出会いですね。

堀 木:周囲の反対もあるなか、大企業から社員4人の小さな会社に転職したわけですが、本当によかったと思いました。こんな素晴らしい日本の伝統や文化に携われる会社で働けるんだと。ところが会社は2年で閉鎖に追い込まれてしまいました。なぜなら、どれだけ良いものをつくっても、結局、すぐに機械で大量生産した類似品が出てくるからです。手漉き和紙は値段が高く、価格競争で負けてしまう。そこで初めて問題意識を持ちました。あの職人さんたちの貴い営みが、現代では価格競争でなくなっていく。なんとかしたいと思って相談しても、誰も興味を持ってくれない。だったら自分でやろう。そう思ったのが24歳のときです。

原点に戻って手漉き和紙の可能性を追究

長谷川:でも、すぐにお客さんがついたり注文が来たりという状況ではないですよね。最初から、お一人で始められたのですか。

堀 木:もう一人、大学を卒業したばかりの女性が「和紙をつくりたい」と、閉鎖する会社に面接に来たので、だったら一緒にやろうと声を掛けました。支援をしてくれるという呉服問屋の事業部として、自分のブランドを立ち上げて、独立採算で運営していました。

長谷川:でも、順調に行ったわけではないですよね。

堀 木:全然(笑)。ビジネス、デザイン、アート――何も知らないから、順調にいくわけがない。そこで、原点に戻って「なぜ前の会社がつぶれたのか」と考えました。いくら手漉きで良いものをつくっても、機械漉きの和紙や洋紙で作られた類似品が後を追ってきて、価格競争で負けて売れなくなる。ではなぜ手漉きは高いのか。「職人が手間暇かけてつくるからコストがかさむ」という理由は、お客様には関係ありません。手にとったものの価値観が大事です。では手漉きが機械漉きに勝るものはなにか…。そういうふうに原点に戻って考えていくと、手漉き和紙の良さが2点見つかりました。

長谷川:どんなところでしょうか。

堀 木:まず、手漉きの和紙は、使えば使うほど質感が増すということです。先程、ショールームで見ていただいた作品は25~27年前の作品ですけれども、二十余年も経過している作品だとは感じられなかったと思います。つくった当時よりも質感が増していくのが本物の証なんです。

もう1点は、手漉き和紙は使い込んでも強度が衰えないこと。薬品を使わず、自然由来の方法でつくるから強度が保たれるんです。閉鎖した会社では、レターセットやポチ袋、包装紙などを中心に流通させていました。使用は1回限りで、何回も繰り返し使うものではありません。長く使うほど質感が増す、使い込んでも強度が保たれるという効果が出ないまま捨てられるものでした。そういう消耗品では機械漉きの方が優秀です。手漉きの和紙が生き残るには、長く使われる土俵で相撲をとらないと。そこで建築・インテリアの分野を思い立ちました。

長谷川:なるほど。発想を変えてみたわけですね。

堀 木:建築・インテリアに使用する場合、どんな和紙をつくればいいのかと考えました。当時は一畳分が最大の和紙でしたが、現代建築は、例えば住宅ですと、リビングとダイニングの壁が取り払われ、開放的な間取りになっています。すると、畳一畳のサイズでは間に合いません。そこで、「もっと大きくつくれない?」と職人さんに聞いたら、「無理」と即答されました。

長谷川:あら、挫折ですね。

堀 木:でも、「大きな道具はあるよ」って。それは、昔、有名な日本画家が所望した巨大和紙用の道具でした。5人がかりなら漉けるというんです。ただし、手間がかかりすぎるのでやらないというわけです。

長谷川:でも、実現させたんですよね。

堀 木:巨大和紙は、住空間なら横使いで、商業空間なら縦使いでちょうど良いサイズでしたので、ぜひやりたかった。そこで、何とか職人さんを説得しました。

長谷川:頑固な職人さんの説得は大変だったでしょう。

堀 木:それはもう(笑)。でも何とか実現までこぎつけて、寸法の次は、和紙がなぜ日本家屋で何百年も愛されてきたのかということを追究しました。例えば、住空間の和紙の代表的な使用例は障子ですが、日が昇ってから沈むまでじっと1日観察すると、障子の本当の魅力は、時の移ろいで影の表情が変わることです。日の差す加減で時の移ろいがわかる。秋だったら、障子越しにモミジの赤い光が入り、満月の夜だったら部屋の中にいてもそこはかとない月光が入る。その情感が日本の美学につながっていたのです。

でも、現代建築では、窓を開ければすぐ隣の家の壁というのが現実。太陽光が入りづらく、時の移ろいがわかりにくい。和紙の利点が活かされないんです。そこで、3層から7層に和紙を漉き重ねて、照明の方向や量で表情をつくりだすことを考えました。現代は、調光器やタイマーなどによって、いろんな演出が可能です。

人間、誰でもデザイナーになれる

長谷川:そうしてビジネスの方向性も決まっていったんですね。

堀 木:「よしっ、これで仕事ができる! 」と思ったのですが、世の中そう甘くはないですね(笑)。そういう和紙があるということを、誰も知らないから売れない。どう宣伝しようかと悩みました。そこで、当時25歳の私は、「東京で展覧会をやればいい。取材も来てくれて、手っ取り早くみんなが知ってくれるだろう」と、当時、ブリヂストンが新しくつくった六本木のアクシスギャラリーへ企画を持って行きました。

長谷川:反応はどうでした?

堀 木:撃沈でしたね(笑)。「堀木エリ子?誰それ?」みたいな。断られて、泣く泣く京都に帰ろうと思ったときにまた考えついたのが、私はダメでも著名人にお願いすれば展示会ができるかもしれない、ということです。

そこで、建築の専門誌を買ってきて研究し、建築家の葉祥栄さん、インテリアデザイナーの内田繁さん、プロダクトデザイナーの喜多俊之さん、パッケージデザイナー鹿目尚志さんの4業界の著名人にお願いに行きました。この先の和紙の文化を支えたい、巨大な和紙の存在を知らせたい、でもお金がなくて、制作費と会場費しか払えないけれど、手伝ってほしいと伝えたのです。そうしたら、みんなOKしてくれて、展覧会は大成功しました。

長谷川:著名な方々なのに、よくOKしていただきましたね。

堀 木:ところが、展覧会は成功したのですが、その年の決算で3000万円の大赤字を出してしまいました。呉服問屋の社長は怒り心頭で、すぐに出ていけと。しかし私は逆切れして、「昔の人は、石の上にも三年と言うじゃないですか。今年は知ってもらう1年、次が広げる1年、その次の1年で赤字を回収するんです。今、出ていって、本当にいいんですか」と啖呵を切った。とはいえ、その後、100人くらいの人に相談したのですが、全員に「やめておけ」と言われてしまいました。デザイン、アート、ビジネスを学んでない、職人修行もしていない私に、できるわけないと。

長谷川:100人に反対されて、どうしましたか。

堀 木:そこで、また原点に戻って考えたんです。例えば、縄文・弥生時代の埴輪や土偶に私たちは感動しますよね。素晴らしい造形です。でもそれをつくったのは、畑を耕し、子を育てていた一生活者です。ピラミッドにしても、正倉院の宝物にしても、当時、つくり方を学ぶ大学や専門学校はなかった。ということは、人間は誰でもクリエイターなんだと。

そうしたら、妙な自信がわいてきて、また考えました。ものづくりの基本はいつの時代も、自然への畏敬の念と人の幸せや命に対する祈りの気持ちが根底にある。埴輪や土偶は祈りからうまれましたが、同じ時代にあった土器には、用途や機能があたえられていました。お米を入れたり、水をためるという人の役にたつものが存在していた。つまり、和紙に機能や用途を与えなければ、人の役に立つものにはならないのです。汚れない、燃えない、変色しない、破れない和紙をつくらない限り、世界に広まらない、時代を超えていけないと思ったんです。そこからが本当の仕事の始まりですね。

長谷川:人は誰でもデザイナー、クリエイターになれる。名言です。そして、堀木さんは名プロデューサーですね。

堀 木:いろいろな役割があると思います。現場でヘルメットをかぶって、安全帯を締めて、安全靴で足場に上って施工もやります。職人であり、経営者でもあり、デザイナーであり、ディレクターであり。

長谷川:そして経理もできちゃう(笑)。哲学者の一面も持っておられる。エネルギーに満ち溢れていますね。

堀 木:ちょっと暑苦しいですかね(笑)。

無理難題にこそ未来の可能性

長谷川:そういうふうに、エネルギーを持って仕事ができるようになったのは、いつ頃からでしょうか。

堀 木:24歳で和紙の仕事をしようと決めたときからです。若い人からよく、「天職の見つけ方を教えてください」と聞かれるんですが、天職は見つかったり見つけたりするものじゃなく、本人が「この仕事を生涯かけてやる」と決心、覚悟することですよね。決心や覚悟がないと、職を転々とすることになるだけです。

長谷川:「転職」でなく「天職」ですね。

堀 木:だから当社で採用面接をするときは、一生とは言わないけれど、少なくとも3年は我慢しなさいと伝えます。最初の1年間は、教えてもらう。次の1年間で教わらなくても仕事ができるようになる。次の1年間は後輩に教える。それでようやく会社と五分五分だから。自分ばかりがステップアップしたいと言って辞めないようにねと。

長谷川:すごくいいお話ですね。仕事でワクワクするのはどんなときでしょう。

堀 木:お客さんに無理難題を言われたとき。自己発信でつくりたいものを考えるのではなく、お客さんの要望に沿い、手漉きの和紙の新しい可能性を考えているときです。お客さんの言う無理難題には、未来への大きな可能性が秘められているんですよ。前例がないから、新しい改革につながる。だから、私がワクワクしているときは、なにか新しい要望を受けたときです。社員は大変でしょうけれども(笑)。

長谷川:仕事へのこだわりは、どんなところでしょうか。

堀 木:「さすが」のひと言を引き出すことですね。期待通りか、期待以上じゃないと出てきません。だから最後に「さすが」と言われたいから頑張る。「さすが」を生み出す仕事を意識しています。

長谷川:技術的にどうしてもできないときは?

堀 木:人間の頭で発想したことは、必ず人間が解決できると考えています。できるか、できないかと考えていたら、できない理由しか思いかばないので、できる前提で考えることが大事です。

長谷川:できるという前提で、できないと言わないことですね。

堀 木:今度、東京オリンピック・パラリンピックが開催されますが、聖火台を和紙でつくりたいと、夢を語っています。まだオファーがないので(笑)、具体的にどうすれば、というところまでは行っていませんが、私は、要望があれば、必ず技術的に新たな革新ができるものだと思っています。たとえ実現できなくても、夢を語ることは大事です。利他の夢なら、応援してくれる人が必ず出てきますから。

仕事、趣味、気分転換…すべてが意味ある時間

長谷川:人を引き寄せる魅力もおありなんですね。時間へのこだわりは?

堀 木:無駄な時間を過ごすのが大嫌いなので、移動中もPCで仕事していますし、休日もたまった仕事をすることが多いです。でも8年程前に、天橋立の近く、宮津の海辺にセカンドハウスを設けて、そこで気分転換しながら仕事をすることが多くなりました。以前は、深夜まで寝る時間も惜しんで仕事をしていることが多かったのですが、今は、友人やいろいろな人と一緒に食事をしながらおしゃべりして楽しむ時間も作っています。要はメリハリですね。時間の節をちゃんとつくることです。

長谷川:最近、ワーク(=仕事)+バケーション(=休暇)の造語で、ワーケーションということばも出てきていますが、先駆者ですね。

堀 木:宮津のセカンドハウスは、まさにそうですね。仕事をしたり、友人を呼んでバーベキューをしたり。

長谷川:それでも無駄な時間を過ごしてしまったと感じることはありますか。

堀 木:他人からは無駄に見えたとしても、私自身は無駄だと思いません。全部意味がありますから。

長谷川:時間の密度が濃いということですね。

堀 木:それは自分でも感じます。どの1時間をとっても濃厚です(笑)。

長谷川:完全オフという日はあるのですか。

堀 木:ゴルフもしますし、映画も見るし、コンサートも行くし、水泳もスキーもします。でも不思議なことに、思考回路は自然と仕事のことを考えていたりしますね。私にとって、それらは趣味というよりも気分転換なんです。完全オフという感覚はありません。オフもオンも仕事もプライベートも同じ次元で、仕分けの概念も必要もありません。

長谷川:今日のインタビューは、ワクワクドキドキいっぱいの素晴らしいことばで満ち溢れていて、こちらもエネルギーをいただきました。

堀 木:私も自然と吸い取っていますから(笑)。

長谷川:知らない間に相互循環しているということでしょうか。ありがとうございました。

大病したときの自分へ

呉服問屋から独立して、「さあ、これから!」というときに、悪性のがんが見つかった。それまでは、自分が死ぬということなんて、考えたことがなかったので、とにかく焦った。でも、はじめて真剣に「死」と向き合ってわかったことは、人間、「死に様」は選べないということ。でも、「生き様」だけは選べるということに気がついた。

日々なりゆきで過ごすのはもったいない。もっと自分自身と向き合って生きないと。そのためには、自分に対する時代や社会の要望をきちんと受け止めて、人の役に立たないといけない。つまり「利他」こそが私の生き様なんだと。それが、今日の私につながる気づきになった。

もし、あの大病をしていなかったら、利他という気づきは生まれなかったかもしれない。当時、病気はとてもつらい経験だったけれど、悪いことが起こっても、悪いままでは終わらないようにと深く考え、見つけたパッションが、今を生きる私の人生を豊かにしてくれている。

※この記事は【時間デザイン研究所】に掲載されていた記事を転載しています。内容は掲載当時のものです。