時間〈とき〉ラボ運営事務局 さん

【株式会社日本デザインセンター 原研哉さん】あらゆる産業との多角的な接点、 そして企業や社会とのつながりを多く持つことで、 「爆発的な2秒」の創造性を生み出す。

コメント:2件

社会を広く深い視点から見据え、シンプルさの中に潜むデザインの可能性を追求する原研哉さん。五輪や万博など、世界に通じる日本らしさの発信で類まれな才能を発揮する一方、出身大学では後輩の育成にも携わる。あらゆる産業との接点を通じて社会とのつながりを深めているという、原さんの「時間デザイン」とは。

原 研哉(はら・けんや)

デザイナー。1958年生まれ。デザインを社会に蓄えられた普遍的な知恵ととらえ、コミュニケーションを基軸とした多様なデザイン計画の立案と実践を行っている。日本デザインセンター代表。武蔵野美術大学教授。無印良品アートディレクション、代官山蔦屋書店VI、HOUSE VISION、らくらくスマートフォン、ピエール・エルメのパッケージなど活動の領域は多岐。一連の活動によって内外のデザイン賞を多数受賞。著書『デザインのデザイン』(岩波書店刊、サントリー学芸賞)『白』(中央公論新社刊)は多言語に翻訳されている。

デザインとは

モノの本質を可視化すること

デザインとは、「ヴィジュアライゼーション」であると常々おっしゃっています。まずは、デザインとコミュニケーションの関係についてうかがえますか。

デザインは状況によっていろいろな表現の仕方がありますが、基本的には「ものの本質」を把握するための方法だと考えています。「本質を見極め、可視化する」という作業がデザインなのだと思います。例えば、企業ならば、その企業やブランドが持つ本質は何かを探りあて、それをヴィジュアライズしていく。つまり、デザイナーの仕事は、大事なものを見定めてそれを目に見える形にしていくことなのです。

一方で、コミュニケーションという観点では、ユーザーに対して一方的に情報を与えるのではなく、つまり、「分かっている、知っている」と思わせることではなく、「いかに知らないか」に気づいてもらうということが重要だと最近では考えています。情報社会ならではの現象でしょうが、半端な情報がおびただしくネットの中を飛び交い、誰もが情報の断片に触れているので、それだけで何かを知っているつもりになっていることが多いのです。

知っているつもりで、実は正しく理解していない?

そうです。人は一回でも耳にすると「知っている」と思いがちですが、本当に理解できているのでしょうか。例えば、海水温が上昇する「エルニーニョ現象」について、言葉としては皆知っていても正しく説明するのは難しい。「プロトコル」についても、「TPP」についても、同じように分かっていない場合が多い。同様に、例えば無印良品というブランドは多数の人はすでに知っていると思っているかもしれませんが、実際のところは知らないことのほうが多いはずです。ですから、「知っている」と反応されるよりも「いかに知らないか」に気づいてもらうことが大事なのです。

知らないと気づくと、深い印象として心に刻まれるのですね。

情報のデザインを考える場合、情報をことさら分かりやすい形で差し出すよりも、まるで生まれて初めて見るかのように提示することができたなら、その方がずっと新鮮に見えるのです。僕たちの身の回りには、実はとてもよく考え抜かれたデザインがたくさんあります。ごく普通であるように見えるテーブルもペンもコップも、携帯電話も携帯電話に表示される数字も、全て、実によくデザインされたものです。合理性の中で無数に試され、現実の暮らしの中でもまれ、デザインとして生き残ったものなのです。そこには必然性や知恵がびっしり詰まっていて、簡単には動かせないくらい強固なものとして存在しているのです。

つまり本当のデザインとは、デザイナーズマンションやデザイン家電のような見かけ倒しのものではありません。もっとモノの本質に潜んでいるのです。人間の叡智の総体がデザインなんだと気づいた瞬間、世界は違って見えてくるのです。スプーンはなぜこんな風にくびれているのか、フォークの歯はなぜ4本なのかと考えていくと、少しずつデザインの本質が見えてくるのです。同じ造形でもアート(芸術)とは全く違う着眼点から生み出されてきたものです。

さりげない工夫がもたらす深い驚き

使う側が気づいてこそ、デザインなのでしょうか。

初見で「すごい!」と驚かせるよりも、使っていくうちに、いかによく工夫されたデザインであるかが分かってくるものがあるのです。能率手帳もその好例ではないでしょうか。一見するとよくある普通の手帳に思えても、使ってみると「なるほど」とじっくり感じる方が深い理解や共感につながるのだと思います。

流行色にぴったり合っていたり、紙質や罫線が人目を引くような個性的な手帳も悪くはないかもしれませんが、例えば罫線の色も太さも数十年間変わっていない、というようなことが分かったときの方が、より驚きは大きいのではないでしょうか。

ブランディングや設計でも細やかで本質的な配慮が必須ですか。

僕は、デザインするときに、刺激的な色やかたちの乱用を抑えて、むしろ静かに「水を澄ませる」ようにやっていくのがいいと思います。シンプルだと評されますが、本当にどこにデザインがあるかわからないくらいが理想です。禍々しいデザインよりも、ちゃんと機能するなら無口な方がいい。

大げさな誇張や嘘のない、誰が見てもすっと平易に理解できる写真を使ったり、流行からは距離を置いて、ごく普通に美しく見えるような文字の組み方をしたり。広告のモデルもごく身近にいそうな人を選びます。さりげなく、しかし丁寧に、淡々と取り組んでいます。不要なものを全部そぎ落としていくと、次第にいい感じになっていくものなんです。

デジタル化で時間は濃密に、

思考創出はアナログに

制作環境におけるITの進展やデジタル化についてどう思われますか。

デジタル化によってデザインも制作のスピードも相当上がりました。昔は一文字ずつ切り貼りしていたのが、 パソコン上では素早く文字をきれいに並べられ、緻密なシミュレーションを何度も繰り返すことができます。ただ、イメージを可視化する作業が速くなった分、試行錯誤して考える時間がものすごく増えました。

一方で、時間が短縮されたことによって、より多く仕事をしなければならなくなっています。1日が8倍濃密になったような感覚です。

しかしながら、デザイナーの能力は仕事の分量ではなく、社会や企業とどれだけのコンタクトポイント(接点)を持っているかどうかで決まるように思うのです。

僕は、不動産、百貨店、小売業、書籍、パッケージ、サイン計画、美術館のVI等々――かなり多様な業態と関わりを持っています。だから、依頼を受けたクライアントがどんな方向性で世の中に貢献しようとしているのかが、わりと速く理解できます。どんなに大きな企業でも、立派な会社のオフィスで毎日仕事をしているだけでは、自社やその業界の領域以外は見えづらい。デジタル化の恩恵かもしれませんが、より多くの企業と関わりながら仕事ができているおかげでデザインの精度を上げていけるのではないかと思っています。

一方で、それだけ多くの案件を抱えていると、アイデアが尽きてしまいませんか。

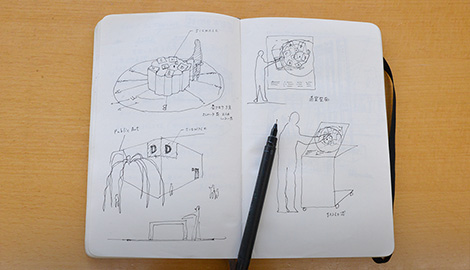

なるべく瞬発的に考えるよう意識しています。アイデアを出すために机の前で頭を抱えることはほとんどなくなり、依頼を受ける際やミーティング中にアイデアを考える習慣となっています。スタッフとの打ち合わせでは、A4の紙にどんどん構想やデザインの方向性を手描きして、その場でアイデアを見えるようにしておきます。頭に浮かんだことは、文字もイメージも、できるだけすぐ書き留めて頭の外に出し、次に持ち越さない。それが最も時間の節約になります。

デジタル化が進むほど、人と人が議論し、いろんな関係性の中で答えを出していくアナログな手法が大切になりますね。手描きの情報量はとても豊かで、猛烈にたくさんのイマジネーションを呼び起こします。また、僕にとっては、言葉は「画材」です。絵具と同様に、イメージを形にする材料なのです。ノートに記した言葉は旅のスケッチと同じなんだと最近気がつきました。

言葉を描くとは、またデザイナーならではの感覚ですね。

書家の石川九楊さんは、筆が紙を蝕む「筆蝕」と表現され、書は筆で紙に触れることで喚起される造形だとされています。これは、タブレットの電子ペンでは得られないものではないでしょうか。頭の中のイメージを取り出すにはやはり手書きでなくてはなりません。

デジタル化が進んだことによって、感覚の重要性に気づくとは、また逆説的です。

忘れかけていた幼少時の記憶が、あるきっかけでフラッシュバックするように、鮮やかに蘇ることがありますね。無意識に蓄積された記憶をどんなイメージを契機としてどう呼び起こしていくかという技術もデザイナーの才能として重要かもしれません。人が共通して蓄積している膨大な記憶が、僕たちにとっての素材であり、フィールドなのです。人が脳内に呼び寄せる膨大な記憶そのものがマテリアルであり環境なのです。

創造性の爆発で無限の時間を生み出す

原さんがお考えになる「時間デザイン」についてお聞かせください。

時間軸は過去、現在、未来と、一直線で捉えがちですが、1と2、3と4の正数の間に存在する小数を考えてみると、 そこに無限の数があるということに気づきます。そう考えると、時間は無限に湧き出してくる。3時間考えても答えが出なかった問いに、2秒でひらめくことがありますが、時間とつきあうヒントがそこにある気がします。

「時間のデザイン」とは、自分にとって圧倒的にスパークする「爆発的な2秒」をどう招き寄せるかです。この「爆発的な2秒」を呼び寄せるために、人との接触や経験をいかに活用できるかでしょう。

その2秒を引き出せるかは、接点の多さがカギになると。

同じ売上規模でも、7000アイテムを自社管理する会社と、3アイテムのみで展開する会社では経営戦略が全く異なります。僕はその違いを直感的に受け止めつつ仕事をしていますが、それもあらゆる産業との多角的な接点があるからです。独創的なアイデアを生み出すためには視野の広さも大事だと思います。

世界は「遊働」の時代。

ONとOFFの緩急をつけて創造性を高める

日本の産業は今後どう変化し、働く人の意識や時間のとらえ方はどう変わっていくのでしょうか。

僕が今、考えの基底においているのは「ツーリズム」です。1965年の東京五輪のときは約1億人を少し超えるくらいの人々が海外旅行をしました。現在は10倍以上の約12億人、2030年には18億から20億の人が旅をすると言われています。延べ人口ですが、実に世界人口の4分の1相当が移動する時代になるのです。

訪日旅行者が2030年に4千万人に達したら、何が起こるでしょうか。日本という国が千数百年かけて蓄積してきた美意識、文化資源は、言わば「質屋」に入ったままのような状態です。サブカルチャーがとみに注目されていますが、棚上げされたハイカルチャーも大変貴重な資源です。産業としてみても膨大な過去を古くさいと無駄にせず、資源化していくことに、日本の可能性があるのではないでしょうか。

郊外やリゾート地に住みながら仕事をする人も増えてきました。

僕自身、一週間休みを取ったとしても、必ずどこかで仕事に集中している状況を入れていくと思います。いい仕事ができた充実感はいかなる休息にも代えがたい活力を生み出すので、いい仕事をしないと安息が得られません。もちろん走り続けるのは危険です。要は緩急をつけることが大事だと思うのです。脳はある瞬間、時速200kmで走っていると思えば、急に止まったり、また歩きだしたり、緩急つけて動くものなのです。仕事と休息という、いわばONとOFFではなく、緩急をつけながら行く。そして先ほど述べたような脳内の「爆発的な2秒」をどう生み出していくか。それがカギになるのではないでしょうか。

※この記事は【時間デザイン研究所】に掲載されていた記事を転載しています。内容は掲載当時のものです。

長脛彦 さん

「爆発的な2秒」とは用意された全ての素材の連鎖反応を2秒間に完了させるということ。1→2の前に、2→3、3→4等、全ての反応が準備されていなければならない。

ASTERIA さん

デザインとはものの可視化

というフレーズに学びがありました。

絵を描いたりするのが苦手なのですが、仕事柄図で書く必要性に迫られ下手なりに頑張っています。改めて、可視化の重要性を感じました。